bei Halle an der Saale

Willkommen in Dölau

Dölauer*innen

vorgestellt

Hilmar Thate

geboren am 17.April 1931 in Dölau

gestorben am 14.September 2016

Er besuchte hier und später in Halle die Schule. In der Folgezeit entwickelte sich

der Wunsch in ihm einmal auf der Bühne zu stehen.

Und dieser Traum wurde wahr.

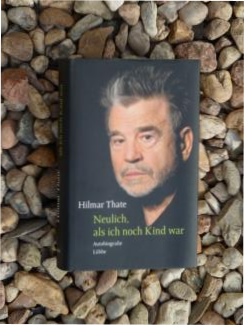

Auf der Umschlagseite seines Buches “Neulich, als ich noch Kind war”

wird er wie folgt beschrieben:

“Hilmar Thate, geboren 1931 in Dölau bei Halle an der Saale, verkörpert über fünf

Jahrzehnte deutscher Theater- und Filmgeschichte.

1958 trat er dem Berliner Ensemble bei. Eine große Karriere begann mit wichtigen

Rollen an den bedeutensden deutschsprachigen Bühnen. 1980 musste er

zusammen mit seiner Frau Angelica Domröse die DDR verlassen. Hilmar Thate ist

Mitgied der Akademie der Künste und erhielt zweimal den Nationalpreis der DDR,

den Adolf-Grimme-Preis und den Bayrischen

Fernsehpreis. Seine “Welt” war und ist Berlin, wo er lebt.”

Zur Erinnerung seien einige seiner Filme genannt:

1955

Einmal ist keinmal

1958

Jahrgang 21,

1958

Das Lied der Matrosen

1960

Leute mit Flügeln

1961

Mutter Courage und ihre Kinder

1961

Professor Mamlock

1961

Der Fall Gleiwitz

1964

Der geteilte Himmel

1973

Zement

1974

Die Wahlverwandtschaften

1976

Daniel Druskat

1978

Fleur Lafontaine

1980

Don Juan, Karl-Liebknecht-Straße 78

1981

Engel aus Eisen

1982

Die Sehnsucht der Veronika Voss

1983

Dingo

1990

Hurenglück

1997

Der König von St. Pauli

1999

Wege in die Nacht

2000

Krieger und Liebhaber

2002

Zweikampf

2004

Der neunte Tag

2005

Hitlerkantate

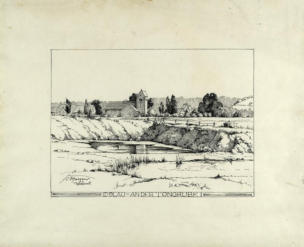

Karl Werner 25.04.1892 - 24.12.1963

Karl Werner, der bis zu seinem Tod in Dölau im

Heideweg 15 wohnte, war nicht nur ein einfacher

privater Malermeister. Er gehörte zu den

Handwerkern, die sich auch um die Ausbildung des

fachlichen Nachwuchses kümmerten. Im

Heideschlösschen gab er in einem Raum des

Erdgeschosses, der von der Malerinnung gemietet

war, Unterrichtsstunden für die zukünftigen

Handwerker seiner Zunft.

Was ihm nun aber einen Platz in der Dölauer Geschichte einräumt, ist

sein Beitrag für die Heimatgeschichte des Ortes.

In seiner Freizeit zog er mit Malerstaffelei oder Zeichenblock durch den

Ort bzw. die unmittelbare Umgebung und zeichnete interessante

Objekte oder einfach die Natur.

Damit wurden Blicke festgehalten, wie wir sie heute zumTeil nicht mehr

entdecken können. Der Hauptteil seines Nachlasses befindet sich,

bis auf wenige im Privatbesitz befindliche Bilder, im Stadtarchiv der

Stadt Halle (Saale).

In diesem Zusammenhang sei dem Stadtarchiv für die Bereitstellung

zwei seiner Bilder gedankt, die hier bewundert werden können.

Persönliche Daten:

geboren am 25.04.1892 in Hamburg

Lehre als Maler von 1907-1910

Gesellenprüfung 31.01.1910

Meisterprüfung am 22.03.1919

Geschäftseröffnung 01.04.1920

gestorben am 24.12.1963 in Dölau

Bilder zum Vergrößern anklicken!

Erik Neutsch 21. Juni 1931 - 20. August 2013

Besonders die Generationen, die in der DDR aufwuchsen, kennen seinen Namen.

Aber auch nach der Wende, als die Beiträge über die in der DDR verbotenen Filme

aufkamen, rückte sein verfilmter Roman „Spur der Steine“ mit Manfred Krug in die

Schlagzeilen der Medien. Erik Neutsch hat sich vor Jahren in Dölau niedergelassen

und arbeitete intensiv an den letzten zwei Bänden seines Zyklus „Friede im Osten“,

der einmal 6 Bände umfassen sollte.

Frau Dr. Evelin Wittich beschreibt anlässlich des 80. Geburtstages von Erik Neutsch

in einer Veröffentlichung

1)

das Leben des Schriftstellers wie folgt:

Erik Neutsch wurde am 21. Juni 1931 in Schönebeck an der Elbe als Kind in einer sozialdemokratisch geprägten Arbeiterfamilie

geboren. Die Erzählungen seines Vaters zum Beispiel über die Verbrüderung mit den Russen 1917 an der Ostfront oder darüber

wie es war, wenn gestreikt wurde und er (der Vater) als Angehöriger der Streikführung dem Großvater als Streikbrecher

gegenüber stand, hinterließen tiefe Spuren bei dem Jungen. Dennoch ließ er sich durch die Nazis verführen und träumte von

einem Nibelungenreich in einem Großdeutschland. Der 1943 verstorbene Vater konnte es nicht verhindern. Mit 14 ½ Jahren kam

er unter Werwolfverdacht für ein Dreivierteljahr in ein Gefängnis des NKWD aus dem er mit eigenen Worten als ein anderer

Mensch herauskam. Neutsch trat 1947 in die FDJ und 1949 in die SED ein, studierte von 1950 bis 1953 Gesellschafts-

wissenschaften, Philosophie und Publizistik an der Universität Leipzig, wo er als Diplom-Journalist abschloss. Anschließend

arbeitete er als Kultur- und Wirtschaftsredakteur bei der Bezirkszeitung „Freiheit“ in Halle von 1953 bis 1960. Seine

Leidenschaft war und ist das Schreiben – auch über den täglichen Journalismus hinaus. So erschienen Anfang der 60er Jahre

seine ersten Erzählungen und 1964 der Roman «Spur der Steine», der mehr als 500.000 mal verkauft wurde.

Neutsch war dem Theater sehr verbunden, schrieb 1971 das Schauspiel «Haut oder Hemd», das am Landestheater Halle Premiere

hatte, und im gleichen Jahr das Libretto für die Oper «Karin Lenz». Im Jahr 1974 beginnt er mit dem Romanwerk «Der Friede

im Osten», das vor dem historischen Hintergrund der Jahre 1945 bis 1990 den Werdegang seiner Generation gestaltet, die

untrennbar mit der Entwicklung der DDR verbunden war. Vier Bücher sind erschienen und an dem fünften arbeitet er zur Zeit.

Die Planung und Realisierung seiner Werke nahm mitunter Jahrzehnte in Anspruch und Neutsch begab sich oft in die

Lebensumstände seiner Romanhelden. So arbeitete er zum Beispiel auf dem Bau, ging in die Nationale Volksarmee und war im

Elektrochemischen Kombinat Bitterfeld tätig.

Er betrachtet die Autoren Büchner und Forster, die sich für die Interessen der Plebejer einsetzten, als seine literarischen

Vorfahren und eines seiner großen Vorbilder ist Scholochow. Ihn faszinierten seine Professoren, zu denen Ernst Bloch, Fritz

Behrens, Ernst Engelberg, Wieland Herzfelde und andere gehörten.

Über seinen Anspruch an seine Literatur schreibt Erik Neutsch: „Meine Figuren müssen konkret sein, realitätsbezogen und dazu

gehört nun mal ihr gesamtes soziales Umfeld, das durch kaum ein anderes so geprägt wird, wie durch die Arbeit. Nur so, durch

sein Tätigwerden bis ins Detail, wird ein Zimmermann zum Zimmermann, eine Architektin zur Architektin oder gar … ein Hirt

zum Hirten. An seiner Arbeit lässt sich letztlich auch der Charakter eines Menschen messen. Und wie man sehen kann, habe ich

in all meinen Büchern zumindest die Hauptperson immer wieder in ihrer Produktivität gezeigt … Wollte ich darauf verzichten,

auf die Soziologie der schönen Details, wäre es, als beschriebe ich einen Menschen nur zur Hälfte, nicht einmal das, nur als

seinen Schatten. Für meine dem Realismus verhaftete Auffassung begänne da eine Literatur des lebens- und weltfremden

Nichtssagens, entweder des Elitären oder des Klischees.“

Werke von Erik Neutsch

Die Regengeschichte, Halle (Saale) 1960

(Erzählung)

Bitterfelder Geschichten, Halle (Saale) 1961

(Erzählband)

Die zweite Begegnung, Halle (Saale) 1961

(Erzählung)

Spur der Steine, Halle (Saale) 1964

(Roman)

Die anderen und ich, Halle (S) 1970

(Erzählband)

Olaf und der gelbe Vogel, Berlin 1972

(Kinderbuch)

Haut oder Hemd, Halle 1972

(Schauspiel)

Auf der Suche nach Gatt, Halle (Saale) 1973

(Roman)

Karin Lenz, Berlin 1972

Libretto zur Oper von G. Kochau

Tage unseres Lebens, Leipzig 1973

(Erzählband)

Der Friede im Osten, Halle (Saale)

1. Buch Am Fluß, 1974

Romanzyklus

2. Buch Frühling mit Gewalt, 1978

Romanzyklus

3. Buch Wenn Feuer verlöschen, 1985

Romanzyklus

4. Buch Nahe der Grenze, 1987

Romanzyklus

Heldenberichte, Berlin 1976

(Gesammelte Erzählung)

Akte Nora S. und Drei Tage unseres Lebens, Berlin 1978

(2 Erzählungen)

Der Hirt, Halle (Saale) 1978

(Erzählung)

Fast die Wahrheit, Berlin 1979

(Essays)

Zwei leere Stühle, Halle [u. a.] 1979

(Novelle)

Forster in Paris, Halle [u. a.] 1981

(Historische Erzählung)

Da sah ich den Menschen, Berlin 1983

(Lyrik und Dramatik)

Claus und Claudia, Halle [u. a.] 1989

(Erzählung)

Totschlag, Querfurt 1994

(Roman)

Vom Gänslein, das nicht fliegen lernen wollte, Leipzig 1995

(Kinderbuch)

"Der Hirt" und "Stockheim kommt", Berlin 1998

(2 Erzählungen)

Die Liebe und der Tod, Halle an der Saale 1999

(Gedichte)

Nach dem großen Aufstand, Leipzig 2003

(Roman über Grünewald)

Verdämmerung, Kückenshagen 2003

(Essayistische Erzählung)

1)

Auszüge der Veröffentlichung von Frau Dr.Evelin Wittich zum 80. Geburtstag von Erik Neutsch auf den Seiten der R-L-Stiftung; Berlin, den

21.6.2011

***

***

***

***

Prof. Dr. Hans-Ulrich Demuth

geboren am 27.Februar 1953

Am 29.09.2008 meldeten die Medien in Zeitungen, Rundfunk und

Fernsehen: „Wissenschaftlern aus Mitteldeutschland ist ein Durchbruch bei

der Alzheimerforschung gelungen! Mit ihrem Forschungsansatz könnte

Alzheimer in ein paar Jahren heilbar sein. … Das Mitteldeutsche

Gemeinschaftsprojekt von Alzheimerforschern aus Halle, Magdeburg und

Leipzig hat ein vollkommen neues Terapiekonzept entwickelt. … Sie

fanden heraus, dass ein bisher unbekanntes Eiweiß für die Bildung von

Ablagerungen im Gehirn verantwortlich ist, was dessen absterben massiv

beschleunigt. … So entwickelte man weltweit einen neuen Wirkstoff, der

das gefährliche Eiweiß hemmt und zum Rückgang der

Alzheimersymptome führt.“

1)

Prof. Dr. Demuth wurde in Halle (Saale) geboren. Er besuchte die Friedensschule im halleschen Stadtteil

Ammendorf zwischen 1959 und 1967 und legte das Abitur 1971 an dem jetzigen Giebichensteingymnasium

„Thomas-Müntzer“ in Halle ab. Nach dem Wehrdienst von 1971 bis 1973 begann er sein Studium an der Martin-

Luther-Universität in Halle (Saale). Sein Diplom als Biochemiker legte er an der damaligen Sektion

Biowissenschaften der Universität 1977 ab und promovierte 1982 zum Dr. rer. nat.

Im Fach Biochemie habilitierte Hans-Ulrich Demuth 1990. Als er sich 1991 einer Jury des Bundesforschungs-

ministeriums mit seinem damaligem Projekt „Niedermolekulare Inhibitoren Prolin-spezifischer Enzyme als potentielle

Pharmaka“ stellte, konnte er mit seinen Mitarbeitern als eine von zehn Nachwuchsgruppen in den neuen

Bundesländern seine Arbeit fortsetzen. Ab 1993 beschäftigte sich diese Arbeitsgruppe unter der Leitung von Dr.

Hans-Ulrich Demuth dementsprechend intensiv mit der Diabetes-Wirkstoffforschung.

Die neue Strukturpolitik an der Universität nach der Wende veränderte zunächst den akademischen Lebenslauf des

Wissenschaftlers in Halle. So konnte er dank der Förderung durch das Bundesforschungsministeriums und der

Zusammenarbeit mit dem Hans-Knöll-Institut in Jena seine Forschungen an einem möglichen Diabetes-Medikament

als Leiter der Abteilung Wirkstoffbiochemie des heutigen Leibniz-Instituts für Naturstoff-Forschung und

Infektionsbiologie fortsetzen.

Um seine Arbeiten zum wirtschaftlichen Erfolg zu führen, gründetet er schließlich zusammen mit Dr. Konrad Glund

1997 die Firma „Probiodrug“.

Zunächst im Technologie- und Gründerzentrum der halleschen Weinberge, und heute im Biozentrum des Weinberg-

Campus fand die Forschergruppe ihre neue Wirkungsstätte.

Hans-Ulrich Demuth ist seit 2001 Forschungsvorstand der von ihm gegründeten Probiodrug AG und seit 2006

Professor für Pharmabiotechnologie an der Hochschule Anhalt in Köthen.

Die größten Erfolge sind neue Therapiekonzepte bei der Behandlung von Diabetes und die bereits angesprochenen

Ergebnisse zur Behandlung von Alzheimer. In Halle leitete er bis Ende 2019 eine Außenstelle des Fraunhofer-

Instituts für Zelltherapie und Immunologie.

Wir danken Prof. Dr. Demuth für die bereitgestellten Informationen.

1)

Kommentar der Sendung „sachsen-anhalt-heute“ des MDR vom 29.09.2008

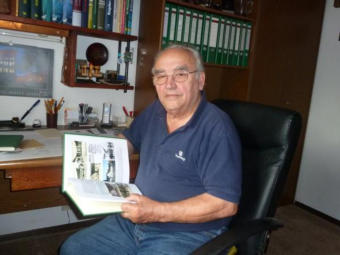

Dieter Schmeil

geboren am 27.Januar 1936

Wer sich für die Geschichte von Dölau interessiert, kommt an

seinen Ausarbeitungen nicht vorbei. Dieter Schmeil ist es zu

verdanken, dass wir heute mehr über unseren Ort wissen, als vor

einigen Jahrzehnten. Er ist ein echter Ur-Dölauer: Hier

geboren, hier zur Schule gegangen, über Jahre gemeinnützig in

Dölau engagiert und bis heute Einwohner des Ortes. Dieter

Schmeil fühlt sich fest mit Dölau verbunden. So ist es nicht

verwunderlich, dass er in Dölau „Hinz und Kunz“ kennt. Durch

die vielen Gespräche mit Zeitzeugen von Dölau ist wohl so

mancher Funke für die Dölauer Historie gezündet worden.

Als er 1996 in den Vorruhestand gehen konnte, hat er begonnen diese Überlieferungen zu Papier zu bringen. Es

wurde aus dem Schweißfachmann ein Ortschronist. Die nun als Rentner zusätzlich zur

Verfügung stehende Zeit, gab ihm die Möglichkeit die Geschichte Dölaus intensiver

festzuhalten und zu dokumentieren. So wurden zum Beispiel die bis dahin gesammelten und

erworbenen Postkarten, Urkunden, Zeitungs- und Gesprächsnotizen digitalisiert und die von

Dölauer Einwohnern zur Verfügung gestellten Bilder abfotografiert. Er recherchierte in den

Archiven, führte Gespräche und brachte auch die eigenen Erinnerungen zu Papier bzw. auf

die Festplatte des Computers. Wer sein Arbeitszimmer betritt, kann an den vielen

Aktenordnern und Ablagen ermessen wie viel Zeit hier investiert wurde und wird. Auf diese

Weise ist schon eine beachtliche Seitenzahl der Dölauer Geschichte zu Papier gebracht,

gedruckt und gebunden worden. Immerhin zählt die Chronik von Dölau bis heute (2012) 243

Seiten. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Immer wieder werden neue Fakten bekannt, die

ihn den Inhalt der Chronik Dölaus erweitern oder vervollständigen lassen. Im

„Geschichtskreis Dölau“, deren Mitglied er ist, werden neue Erkenntnisse

zusammengetragen und zugearbeitet. Abschließend würde Dieter Schmeil sicherlich sagen:

„Man kann vieles machen, aber man ist auch auf die Mitarbeit seiner Mitmenschen angewiesen. Manch altes Foto,

ein altes Schriftstück oder eine Überlieferung aus einer alten Kiste kann für den Chronisten wie ein Lottogewinn

sein!“

***

***

Hans Joachim Schramm

11.Dezember 1930 - 11.Juni 2023

Wenn

Sie

sich

für

Sagen,

Erzählungen,

interessante

Begebenheiten

aus

der

Region

oder

die

Geschichte

von

Dölau

interessieren,

so

ist

Ihnen

Hans

Joachim Schramm garantiert ein Begriff.

Der

1930

in

Halle

(Saale)

Geborene

hat

in

seinem

Leben

viele

Geschichten

und

Märchen

geschrieben

und

Zeichnungen

sowie

Aquarelle

geschaffen.

Selbst

so

manches

handgeschnitzte

Kunstwerk

trägt

die

Initialen des Allroundkünstlers aus der Stadtforststraße in Dölau.

Auf

Grund

seiner

künstlerischen

Fähigkeiten,

die

seine

Mutter

frühzeitig

erkannte,

konnte

er

im

Herbst

1945

eine

Lehre

als

Goldschmied

an

der

Kunstschule Burg Giebichenstein in Halle

(heute

Burg

Giebichenstein

Kunsthochschule

Halle)

beginnen.

Nach

dem

Abschluss

dieser

Ausbildung

bot

sich

für

ihn

die

Möglichkeit

die

künstlerische

Ausbildung

fortzusetzen

und

auf

anderen

Gebieten

Erfahrungen

zu

sammeln.

Er

lernte

in

der

Malerklasse

von

Professor

Haas.

In

der

Klasse

der

Bildhauerei

studierte

er

Metallbildhauerei,

sowie

Grafik

bei

Professor

Post

und

erlernte

das

Kunstgiesen

bei

Herrn

Näher.

Nach

dem

10.Semester konnte er schließlich seine erste Stelle als Goldschmied beginnen.

Da

es

in

den

50er

Jahren

noch

schwer

war

seine

Existenz

mit

einem

solchen

Handwerk

abzusichern,

musste

er

sich

beruflich

neu

orientieren.

Deshalb

nahm

er

die

Stelle

als

Werbeleiter

bei

der

HO

im

Saalekreis

an.

Als

sich

nach

Jahren

die

Möglichkeit

bot

wieder

als

Goldschmied zu arbeiteten, nutze er diese Chance, um seine Leidenschaft zum künstlerischen Handwerk zu befriedigen.

Neue

Inspirationen

bekam

er

durch

seine

Frau

Karin,

die

er

im

Erzgebirge

kennen

lernte.

Sie

machte

ihn

mit

dem

Werkstoff

Holz

vertraut

und

inspirierte

Hans

Joachim

Schramm

seine

handwerklichen

Fähigkeiten

hier

anzuwenden.

Dies

war

eine

Bereicherung

für

die

von

seiner

Frau im Jahr 1974 in Dölau gegründeten Werkstatt für Kunstgewerbe.

Aus

schmucklosen

Baumstämmen

schnitzte

er

Eulen,

Hirsche,

Wildschweine,

Steinböcke

u.a.

Skulpturen.

Für

Tierfreunde

fertigte

er

zur

Erinnerung

lebensgroße

Nachbildungen

von

den

verstorbenen

Lieblingen

auf

Basis

von

Fotos

an.

Als

kleine

„Serienproduktion“

wurden

zu

DDR-Zeiten Nussknacker und Lichterengel gefertigt. Später wurde der Nussknacker durch eine kleine Pyramide ersetzt.

Nach

der

Wende

fanden

Urlauber

aus

den

USA,

Japan

und

Frankreich

Gefallen

an

den

Holzarbeiten.

Die

verkauften

Einzelexemplare

wurden

Botschafter

der

Holzschnittkunst

aus

Dölau.

Auf

diese

Weise

kamen

Nachfragen

aus

diesen

Ländern

und

trugen

so

die

Zeugnisse

der Schrammschen Kunst über tausende Kilometer in ferne Länder.

Seine

Liebe

gilt

jedoch

nicht

nur

der

Schnitzkunst.

Seine

zweite

Berufung

sind

das

Schreiben

und

Zeichnen.

Die

Freude

zum

Zeichnen,

die

seit

den

Kinderjahren

in

ihm

steckt,

ist

bei

allen

Orientierungsversuchen

nicht

verloren

gegangen.

Schon

nach

seiner

Ausbildung

hat

Hans

Joachim Schramm zahllose Illustrationen für Bücher und Journale angefertigt.

Neben

den

vielen

Zeichnungen,

die

wir

in

den

„Dölauer

Heften“

finden,

gab

er

zahlreichen

Büchern ein schöneres und interessanteres Aussehen.

Mit

einem

aufmerksamen

Ohr

für

das

Leben

der

Menschen

hat

er

Geschichten

und

Sagen

des

Volkes

zu

Papier

gebracht

und

auch

eigene

Geschichten

geschrieben.

Diese

Sagen

und

Erzählungen

wurden

mit

seinen

Zeichnungen

illustriert.

Ein

Beispiel

dafür

ist

sein

Buch

„Sagen der Dölauer Heide“.

Im

Laufe

der

Jahre

ging

sein

Blick

weit

über

die

Halleschen

Grenzen

hinaus.

Geschichten

über

die

Uckermark,

das

Erzgebirge

gehörten

ebenso

zu

seinen

Werken,

wie

Bücher

über

die

„Randfichten“

oder

die

Moderatorin

im

MDR-Fernsehen

Marianne

Martin

mit

der

Sendung

„So klingt’s bei uns im Arzgebirg“.

Werke von Hans Joachim Schramm:

Sagen der Dölauer Heide, Verlag Freiheit Halle 1970

Sagen aus dem Saalkreis, Verlag Freiheit Halle 1970

Von der Dölauer Heide bis Rothenburg/S - Geschichten und Sagen, Verlag Bodo Schwarzberg Halle 1982

Geheimnisse der Uckermark, Eigenverlag 1983

100 Jahre Bäderbahn, Chronik der 900 mm Schmalspurbahn Bad Doberan-Kühlungsborn, Verlag Kulturbund der DDR 1986

Hallesches Magazin 1993-94, Verlag c/o Votum GGR

Von der Saalkreisgemeinde Teicha zum Petersberg. Sagen - Bräuche - Geschichten, Verlag Bodo Schwarzberg, Halle 2002

Die Wichtel der Dölauer Heide, Kinderbuch, Druckerei Schulz Teicha 2003

Sagenhaftes aus Landsberg (Heft 1 und 2), Verlag Bodo Schwarzberg Halle 2004

Zauberhafte Dölauer Heide - Sagen und Erzählungen. Projekte-Verlag Halle 2005

Hoppel und Moppel die Hasenkinder (Heft 1 und 2, Kinderbuch), Projekte-Verlag Halle, 2005

Ja, er lebt noch ...: Der Holzmichl und andere Geschichten aus dem Erzgebirge, Projekte-Verlag 188, 2005

Der Wiesenkooz und andere Geschichten, Projekte-Verlag Cornelius Halle, 2006

Anthologie Jahrbuch für das neue Gedicht, August v. Goethe Literaturverlag, Frankfurt/M 2006

Besinnliches zur Weihnachtszeit, August v. Goethe Literaturverlag, Frankfurt/M 2006

Stadt Landsberg. Erzählungen und Geschichten aus dieser Saalekreisregion, Verlag Bodo Schwarzberg. Halle 2007

Die Geschichte der Eselsmühle Halle-Neustadt und zwei Fabeln, Druckerei Schulz Teicha, 2008

Mit Mariane Martin durchs Zwönitztal, Geschichten aus dem Erzgebirge, Projekte-Verlag Halle 2009

Der Schneckenchecker: und andere Erzählungen aus Halle-Neustadt, Projekte-Verlag Halle 2009

Wir danken Herrn Schramm für die bereitgestellten Informationen. (Fotos: B.Wolfermann)

***

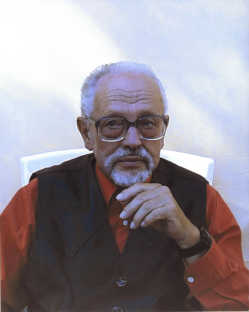

Gerhard Neumann

21. Februar 1930 – 24. August 2002

Als der „Verein für Friedhofskultur in Halle und dem Umland e.V.“ am 20.10.2013 eine

Führung auf dem Dölauer Friedhof mit Dr. Walter Müller durchführte, verweilte die Gruppe

der Geschichtsinteressierten an einem Grab mit der Aufschrift: Gerhard Neumann.

Zur Überraschung vieler Anwesenden erfuhr man, dass dies die letzte Ruhestätte eines

bekannten Schriftstellers ist.

Wer war Gerhard Neumann? Das Glück führte uns mit seiner Frau Margrit Lenk

zusammen, die uns Einblick in sein Leben gab:

Er war kein Ur-Dölauer. Viele Wohnungswechsel lagen – berufsbedingt – hinter ihm, als

er 1977 mit Familie nach Halle kam. Ab 1988 – schon im Rentenalter - bis zu seinem Tod

lebte er in Dölau. Doch diese Jahre waren für ihn besonders fruchtbare.

Die Wohnbedingungen, das Umfeld – für seine Tätigkeit boten sich hier die besten

Voraussetzungen. In Köthen geboren, wurde Gerhard

Neumann nach dem Abitur Schauspieler. Später kam ein Diplom als Theaterwissenschaftler

hinzu. Schon mit 22 Jahren setze man ihn - nach einer Schauspieler- und Dramaturgentätigkeit

in Bernburg - als Intendant in Staßfurt ein. Doch bald startete er mit seinem Freund und

Kollegen Hans-Albert Pederzani eine Karriere im Krimi-Genre. DIE PREMIERE FÄLLT AUS hieß

der erste Bühnen-, Roman- und Filmerfolg des Duos, das sich A.G. Petermann nannte und den

frühen DDR-Krimi entscheidend mit geprägt hat. Es gab wohl keine Bühne dieses Landes, auf

der DIE PREMIERE nicht AUSFIEL.

Vom Theater wechselte Gerhard Neumann zum Film, wurde Dramaturg bei der DEFA und

schrieb eine Reihe Filmdrehbücher – darunter natürlich auch solche für Kriminalfilme.

Er blieb, dann ohne seinen Partner, dem Krimi-Genre treu bzw. kehrte – nach neuerlichen

Ausflügen ans Theater (als Intendant in Halberstadt, Quedlinburg, Eisleben) und recht

erfolgreichen Versuchen mit dem „großen Roman“ (ICH KANNTE CARABAS) – wieder dorthin

zurück. Kriminalromane, die hohe Auflagen erreichten, entstanden. In seiner Dölauer Zeit

humorige Kriminalerzählungen, kamen etliche, vielfach sehr manche mit deutlichem Halle-

Lebewelt der „Goldenen Zwanziger“ Bezug, und beachtliche historische Krimis, die in der

Berliner spielen, hinzu. Zudem trat er theoretischen Arbeiten zum Genre mit Kritiken zu neu

erschienen Krimis im Rundfunk und mit hervor.

ABGESANG hieß sein letzter Kriminalroman. Und mit dem unterhaltsam-besinnlichen Büchlein VORKOMMNISSE - NOTATE

AUS SIEBZIG JAHREN nahm er Abschied von seinen Lesern.

In einem Nachruf seines Schriftstellerkollegen Jan Eik heißt es: „Gerhard Neumann, Träger des Georg-Friedrich-Händel-

Preises, war ein besonders sprachbegabter und engagierter Schriftsteller, der dank seiner Kollegialität und seiner brillanten

Formulierungskunst in der Autorengruppe deutschsprachige Kriminalliteratur schnell Anerkennung fand. Im April 2002 ehrte

dieses SYNDIKAT in München Neumanns Lebenswerk mit dem Friedrich-Glauser-Ehrenpreis der Autoren. Mit seinem Tod hat

der deutschsprachige Krimi eine seiner interessantesten Stimmen eingebüßt.“

Werke

1952

J.B. Moliere, Georges Dandin, Übersetzung und Nachdichtung, Berlin

1952

Die Premiere fällt aus, Kriminalstück (als A.G. Petermann), Berlin

1953

Was 13 geschah, Schauspiel, Uraufführung Staßfurt

1955

Die Premiere fällt aus, Hörspiel (als A.G. Petermann), Berliner Rundfunk

1956

Treffpunkt Aimée, Kriminalfilm, DEFA

1956

Die Premiere fällt aus, Kriminalroman (als A.G. Petermann), Berlin

1957

Die Hunde bellen nicht mehr, Hörspiel (als A.G. Petermann), Berliner Rundfunk

1957

Spur in die Nacht, Kriminalfilm, DEFA

1957

Poloniaexpress, Spielfilm, DEFA

1958

Die Hunde bellen nicht mehr, Kriminalroman (als A.G. Petermann), Berlin

1959

Die Premiere fällt aus, Kriminalfilm (als A.G. Petermann), DEFA

1959

Meineid auf Ehrenwort, Kriminalroman (Pseudonym A.G. Petermann), Berlin

1959

Wasser bis zum Hals, Hörspiel (als A.G. Petermann), Berliner Rundfunk

1960

Einer von uns, Spielfilm, DEFA

1960

Museumsraub in Kairo, Kriminalerzählung (Pseudonym Heiner Heindorf), Berlin

1962

Hochverrat, Schauspiel, Uraufführung Halberstadt

1962

Export, Kriminalroman, Berlin

1964

Heinrich Laube Die Karlsschüler, Schauspiel, Bearbeitung und Nachdichtung, Uraufführung Quedlinburg

1970

Hallo Prometheus, Schauspiel, Uraufführung Eisleben

1973

Jenö Gilbes, Paradies der Schwiegersöhne, Operette, Bearbeitung und Nachdichtung, Uraufführung Eisleben

1974

Ein Regenbogen zog voran, Ballettlibretto, Uraufführung Eisleben

1974

Jacques Offenbach, Hoffmanns Erzählungen, Bearbeitung und Neufassung der Dialoge, Uraufführung

Rudolstadt

1975

Spiele zum Straßentheater, Uraufführung Eisleben

1977

Adolphe Adam, Der Toréador, Neuübersetzung und Nachdichtung des Opernlibrettos, Uraufführung Eisleben

1978

Die Reussische Gemme, Kriminalroman, Halle/Leipzig

1979

Adolphe Adam, Der Toréador, Neuübersetzung und Nachdichtung des Opernlibrettos, Fernsehaufführung

Deutscher Fernsehfunk (DFF)

1980

Waterloo, Kriminalroman, Halle/Leipzig

1983

Ich kannte Carabas, Roman, Halle/Leipzig

1986

Koppenreuter kommt nicht, Roman, Halle/Leipzig

1988

Die Vermummten, 33 Stenogramme um einen Mord, Kriminalroman, Halle/Leipzig

1990

Abgesang, Kriminalroman, Halle/Leipzig

1991

Feuerspuren, Kriminalroman, Berlin

1992

Kälte im Nacken, Kriminalerzählung, im Sammelband Der Mörder zieht die Turnschuh an, Dortmund

1993

Hundertjahrestheater, Erzählung im Sammelband Grenzenloses Land, Hildesheim

1993

Die Hassmord-GmbH, Kriminalerzählung, im Sammelband Der Mörder bricht den Wanderstab, Dortmund

1993

Mitwelt-Kränze für die Mimen, literarische Reportage im Sammelband Halle – Kleiner Führer durch Kunst und

Kultur, Literaturbüro Sachsen-Anhalt Süd

1993

Sechs Funkessays zur Kriminalliteratur, Deutschlandsender Kultur

1994

Nachtstück, Kriminalerzählung im Sammelband Neue ostdeutsche Krimis, Berlin

1994

Bortzinger Garten, Kriminalerzählung im internationalen Sammelband Weltkrimis-Krimiwelten, Berlin

1995

Die siebente Rippe, Kriminalerzählung im Sammelband Deutschland einig Mörderland, Berlin

1995

Ritter, Tod und Teufel, sieben gesammelte Kriminalerzählungen, Halle

1996

Polnisches Gold, Kriminalroman, Berlin

1996

Ein hallisch-himmlisches Gaukelspiel, Erzählung im Sammelband Stunde der Phantasten, Literaturbüro

Sachsen-Anhalt Süd

1997

Mord total

, Kriminalroman, Berlin

1998

Klartext

oder

Ernst

Schwetschke

stiehlt

ein

Skalpell

,

Kriminalerzählung

im

Sachsen-Anhalt-Sammelband

Das

Kind im Schrank

, Leipzig

1998

Vademecum

, ein Bericht im Sammelband

Wer dem Rattenfänger folgt

, Literaturbüro Sachsen-Anhalt Süd

1999

Tabula Rasa

, ein Kapitel im Neun-Autoren-Krimi

Die allerletzte Fahrt des Admirals

, Berlin

2001

Abgesang, presto ...

, Kriminalroman, Halle

2002

Vorkommnisse

, Notate aus siebzig Jahren

, Halle

(Der Nachlass von Gerhard Neumann befindet sich im Stadtarchiv Halle/S)

Dr. Karl Jühling

17. November 1872 – 27. Dezember 1953

Wenn ein Gast nach der „Villa Jühling“ fragt, kann fast jeder Dölauer Einwohner den Weg zu diesem

Haus beschreiben. Der Besucher meint oft nicht unbedingt das Gebäude, sondern das „Evangelische

Bildungs- und Projektzentrum“ in der Semmelweisstraße 6, dessen Träger der gleichnamige Verein

ist.

Warum tragen Haus und Trägerverein diesen Namen?

In unserem Fall ist das Ehepaar Dr. Karl Jühling und Gertrud Jühling geb. Stössner der Namensgeber

für dieses Gebäude und den Verein.

Leider gibt es relativ wenige Informationen über das Leben dieser Beiden, die einen Großteil ihres

Lebens hier verbrachten. Einige Hinweise über Karl Jühling findet man in dem Buch von Hans-Jürgen

Krisch „Firma Hensel & Haenert - Eine mitteldeutsche Kaffeegeschichte zwischen Hamburg und

München“. Diese halleschen Großhandelsfirma hatte ihren Sitz südlich der Ulrichkirche in Halle/S.

Oft wird sie, da auch hier Kaffee geröstet wurde, mit der ehemaligen Kaffeefabrik an der Thüringer

Straße verwechselt.

In dem Familienunternehmen Hensel & Haenert war Karl Jühling viele Jahre in führender Position

tätig. Die folgenden Informationen über Karl Jühling wurden zum großen Teil dem angeführten Buch entnommen.

1)

Karl Jühling wurde am 17. November 1872 in Meiningen als zweites Kind des Kaufmannes Hugo Jühling und dessen Frau Marie

Sidonie geb. Zschenderlein geboren. Sein Vater war Mitinhaber der Kaffeerösterei Roth & Sohn in Meiningen. Nach der

Schulausbildung schlug Karl Jühling die kaufmännische Laufbahn ein. Im Jahr 1891 bekam er eine Stelle als kaufmännischer

Angestellter in der bereits erwähnten Firma Karl Haenert in Halle (Saale). Durch seine umfangreichen kaufmännischen Kenntnisse

und strategisches Geschick wurde er von der Eigentümerfamilie bald als Prokurist eingesetzt.

In einem Schreiben Karl Haenerts an Geschäftsfreunde und leitende Angestellte der Firma gibt es eine Einschätzung zu dem jungen

Karl Jühling. So heißt es: „dass es sich bei ihm um leidenschaftliche Kaffeerösterei handelt, die jede Neuerung verfolgt, an der

Verbesserung der Qualität arbeitet und die Konkurrenz scharf beobachtet.“

Ständig steigende Gewinne um die Jahrhundertwende bis 1910 zeigen wie erfolgreich die Firma geführt wurde.

Das Familienunternehmen Hensel & Haenert endete 1911 mit der Überführung in eine Aktiengesellschaft. Gründer dieser

Aktiengesellschaft war Karl Jühling.

Mit dem Erwerb von 410 Aktien der Aktiengesellschaft a 1000 Mark durch Karl Jühling und weiteren 40 Aktien durch seinen Vater

Hugo Jühling wurde er in die Lage versetzt Vorsitzender des Vorstandes der Gesellschaft zu werden.

Von Vorteil für seine erfolgreiche Geschäftsführung waren mit Sicherheit Kontakte zu verschiedenen Orienten (Sitzen) von

Freimaurerlogen. Hier trafen sich Intellektuelle, führende Kräfte der Wirtschaft, des Militärs und der Verwaltung. Über diese

persönlichen Kontakte entstanden viele Geschäftsabschlüsse.

In der Bruderkette „Zu den drei Degen“ konnte Karl Jühling am weitesten in der Hierarchie aufsteigen. Er wurde am 06. Februar 1914

als Mitglied des ersten Grades in die Loge aufgenommen. In den Jahren 1931 bis 1932, kurz vor der Auflösung der deutschen Logen

durch die Nationalsozialisten, gehörte Jühling dem Ehrenrat, der Prüfungs- und Weinkommission an und übte das Amt des

Kellermeisters aus. Karl Jühling war zugleich auch Ehrenmitglied der Großen Nationalen Mutterloge „Zu den Drei Weltkugeln“.

Probleme in der von ihm geführten Firma traten mit dem Ersten Weltkrieg auf. Der Handel mit anderen Ländern kam zum Erliegen.

Einfache Lebensmittel und Ersatzstoffe nahmen nun den Platz der importierten Waren ein.

Während des Krieges setzte die Stadt Halle Karl Jühling als kaufmännischen Leiter des Stadternährungsamtes ein. Er betreute die

Verteilung der auf dem Firmengelände gelagerten zwangsbewirtschafteten Lebensmittel.

Unter seiner Leitung überstand die Firma auch die Währungsinflation Anfang der 20er Jahre und

später die Weltwirtschaftskrise. Karl Jühling hat vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten

als Mitglied der Handelskammer in der Wahlgruppe Großhandel gearbeitet. Zusätzlich begleitete

er über Jahre das Amt eines Handelsrichters.

Persönlich entstand Mitte der 20er Jahre der Wunsch den Wohnsitz aus der Stadt (Kleine

Brauhausstraße 24/25) zu verlegen. Das persönliche Vermögen ermöglichte ihm ein Grundstück

in Dölau am Rande der Heide zu erwerben. Hier ließ er 1928/29 sein Wohnhaus

3)

, die heutige

„Villa Jühling“ errichten.

In den Jahren des Nationalsozialismus, der Zeit von Importverboten an Kolonialwaren, gelang es

unter seiner Leitung den Warenhandel geschickt umzugestalten und die Firma vor Verlusten zu

schützen.

Als Leiter der Geschäftsführung hat sich Karl Jühling stets für die Belange der Angestellten und Arbeiter eingesetzt und diese über

Tarif bezahlt.

In den Jahren des Zweiten Weltkrieges schuf Karl Jühling die „Jühling-Stiftung“, die sich die Aufgabe stellte, die soziale Lage der

Mitarbeiter und ihrer Familien zu verbessern. Diese Sorge um das Wohlergehen der Beschäftigten zeugt vom

verantwortungsbewussten Handeln des Geschäftsführers. In den harten Jahren des Zweiten Weltkrieges zeugen Nachweise von

freiwilligen Sonderzuwendungen an die Mitarbeiter in Höhe von 10 bis 20 % der Lohnkosten von der sozialen Einstellung des nun

schon 70-jährigen.

Als der Krieg 1945 beendet war, führte Karl Jühling die Aktiengesellschaft unter den veränderten Bedingungen im Osten

Deutschlands weiter. Wegen verordneter Betriebseinschränkungen zog man den Schluss die Firma in der bisherigen Form nicht mehr

so weiterzuführen. Neben einer Verkleinerung der Firma wurden in der Aufsichtsratssitzung am 19. November 1950 umfangreiche

personelle Veränderungen vorgenommen. So schied Karl Jühling im Alter von 78 Jahren am 31.12.1950 aus der Firma und zog sich

in das Privatleben zurück.

1952 überschrieb er das Grundstück samt seiner Gebäude der Kirchengemeinde Lieskau.

3)

Vereinbart wurde dabei, dass das Ehepaar Jühling lebenslanges Wohnrecht behalten sollte.

Karl Jühling starb ein Jahr später am 27.12.1953 mit 81 Jahren. Seine Frau lebte bis zu ihrem Tod am

27.01.1971 im Obergeschoß des Hauses in der Semmelweisstraße 6.

Den Grabstein des Ehepaares Jühling findet man heute neben der Villa Jühling.

Quellen:

1)

Hans-Jürgen Krisch, Firma Hensel & Haenert-Eine mitteldeutsche

Kaffeegeschichte zwischen Hamburg und München 1820-1980,

Verlag H.-J. Krisch, Halle/S. 2005

2)

Foto von Karl Jühling aus dem Archiv des Vereins: „Evangelische Bildungs- und

Projektzentrum Villa Jühling e.V.“

3)

Internetseite des Vereins: „Evangelische Bildungs- und Projektzentrum Villa

Jühling e.V.“

4)

Fotos der „Villa Jühling“ und des Grabsteins des Ehepaares Jühling sind aus

dem Archiv von Bernd Wolfermann

***

***

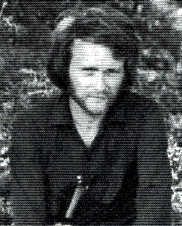

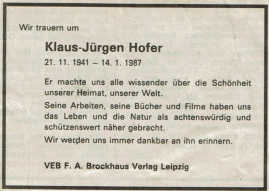

Klaus-Jürgen Hofer

21.11.1941 - 14.01.1987

Peter Ibe, der erste hauptamtliche Naturschutzwart der DDR, bezeichnete Klaus-Jürgen Hofer als den

„Grzimek der DDR“

1)

. Den Namen des in Marienwerder (heute Kwidzyn, Polen) geborenen Tierfilmers

findet man immer wieder, wenn man in Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Natur- und Tierfotografie

blättert. Selbst in rückblickenden Bewertungen über den DDR-Tierfilm heißt es: „Fernsehserien wie

Tierparkteletreff, Der gefilmte Brehm, Rendezvous mit Tieren, Waidmannsheil oder Einzelsendungen z.B.

von Klaus Meinhardt und Klaus Jürgen Hofer waren bei den Zuschauern beliebt.“

2)

Klaus Jürgen Hofer kam mit den vielen

Flüchtlingen am Ende des zweiten Weltkrieges

aus seiner westpreußischen Geburtsstadt nach

Dölau. Die Mutter des vierjährigen Jungen war

schon früh verstorben, so dass er mit seinem

Vater und dessen Bruder in unserem Ort eine neue Heimat fand. Der

weitere Werdegang des Jungen unterschied sich sicherlich nicht von dem

anderer Kinder. Ehemalige Mitschüler der Dölauer Schule erinnern sich,

dass er ein besonderes Interesse an Pflanzen und Tieren hatte. In der

heimischen Wohnung wurde von den Erwachsenen sehr viel Wert auf

Grün, Pflanzenzucht und deren Pflege gelegt. Ein Anziehungsobjekt für

den jungen Klaus-Jürgen waren die hiesigen Aquarien. Mit Ausdauer

beobachtete er das Verhalten der Fische in dieser gläsernen Welt. Von

seinem Onkel angeregt, der ein leidenschaftlicher Hobbyfotograf war, zog

es ihn mit einem Fotoapparat in die Dölauer Heide um Tiere zu

fotografieren. Da die Heide von der Wohnung, in der jetzigen Wilhelm-Biel-

Straße, in Blickweite lag, war es nur ein Katzensprung dorthin. Dieses

Hobby faszinierte ihn offensichtlich schon als Junge und er zog es allen

anderen Freizeitbeschäftigungen vor. Ob in den Schuljahren von 1948 bis

1956 bereits der Wunsch entstand einmal Tierfotograf zu werden, wäre

reine Spekulation. Zumindest hat er sich nach der 8.Klasse (An der

Dölauer Schule wurde zu dieser Zeit nur bis zur 8.Klasse unterrichtet.) für

den Abschluss der Mittelschule in Halle entschieden. Nach der 10.Klasse

begann er eine Lehre als Fernsehmechaniker und arbeitete bei der „PGH

(Produktionsgenossenschaft des Handwerks) Radio und Fernsehen“ in

Halle. Während der Lehre wandte sich Klaus-Jürgen Hofer einem neuen

Hobby zu. Einer seiner sportbegeisterten Nachbarn gewann ihn für den

Skisport. Er wurde Mitglied der BSG Einheit Mitte Halle, Abteilung

Wintersport. Eine sicherlich ungewöhnliche Sportart für unsere Breiten.

Aber beim ASK (Armeesportklub) Oberhof organisierte der hallesche

Sportverein Skiroller. Diese wurden für die jungen Sportler das

Trainingsgerät in den Zeiten ohne Schnee. Mancher Bewohner der

heutigen Otto-Kanning-Straße erinnert sich noch, wie Klaus-Jürgen Hofer

mit einer Bleiweste umschnürt, schwitzend, die in dieser Zeit noch wenig

befahrene Straße auf und ab fuhr. Die Haupttrainingsstrecke für die

insgesamt vier trainierenden Dölauer waren jedoch die asphaltierten

Wege in der Dölauer Heide. Als Klaus-Jürgen Hofer in die Männerklasse

aufsteigen konnte, bildeten die Sportler eine eigene Staffel. Immerhin

erkämpften die vier Amateure bei den von der GST

(Gesellschaft für Sport und Technik) organisierten

Bezirksmeisterschaften 1967 den Bezirksmeistertitel

(Bezirk Halle). Zwar gab es Bestrebungen seitens des

ASK (Armeesportklub) Oberhof die Amateure für eine intensive Ausbildung im Biathlon in Oberhof zu gewinnen,

aber die Sportler entschieden sich dagegen. Noch vor seinem 30.Geburtstag wendete sich Klaus-Jürgen Hofer

wieder seiner einstigen Leidenschaft zu. Seine Tierbeobachtungen gingen nun über die Dölauer Heide hinaus.

Die Liebe zur Natur führte ihn in interessante Landschaften der DDR. Mit dem Abkommen über den visafreien

Reiseverkehr zwischen der DDR und Polen ergaben sich für den Amateurfotografen ab Januar 1972 neue

Möglichkeiten. Schon als Kind hatte er den

leidenschaftlichen Erzählungen von Vater und Onkel

über die Schönheit seiner ursprünglichen Heimat

aufmerksam zugehört und eine gewisse Neugier

entwickelt. Nun konnte er sich selbst unbürokratisch

von der Schönheit der Masuren und deren Tierwelt

überzeugen. Vorerst waren Reisen in diese Gebiete

zeitlich begrenzt. Neben seinem Beruf blieben für

solche Interessen nur die Wochenenden und die

Urlaubszeit. Eines seiner ersten Projekte, die er umsetzte, war ein Film

über die Großtrappen und Biber. Hier arbeitete er mit dem anfangs

zitierten Peter Ibe zusammen. In Peter Ibe fand er einen Gleichgesinnten,

der ihn und seine damalige Lebenspartnerin in die Masuren begleitete.

Dieser sagte in einem Interview: „Ihm (Hofer) habe ich das Faible für die

6x6-Fotografie zu verdanken.“

1)

Ein weiterer wichtiger Reisebegleiter

war seine Dresdner Spiegelreflexkamera „Pentacon six“. Diese ergänzte

er später durch zwei 16 mm-Filmkameras AK 16 aus Jena und ein

polnisches Tonbandgerät. Seine im Film festgehaltenen Tieraufnahmen

weckten in diesen Jahren die Aufmerksamkeit des Fernsehens. Mit der

Erweiterung des Fernsehprogramms und dem steigendem Interesse der

Zuschauer für Tiersendungen fand er hier einen Abnehmer seiner Filme

und Dokumentationen. Es ist zu vermuten, dass dieses Interesse Klaus-

Jürgen Hofer inspirierte, seine Tierbeobachtungen auszudehnen. Glück hatte er offenbar bei seinem Arbeitgeber, der ihm die

Möglichkeit gab, seinen Urlaub so zu gestalten, dass längere Expeditionen möglich wurden. Um die notwendige Aufnahmetechnik,

Ausrüstung und Lebensmittel zu transportieren kaufte er sich einen Lada und einen speziellen Anhänger. Diese Sonderanfertigung

baute ihn der Dölauer Handwerksmeisters Karl-Heinz Zeidler. Die Möglichkeit seine Filme und Berichte dem Fernsehen zu

verkaufen, führten schließlich mit hoher Wahrscheinlichkeit zu der Entscheidung sein Hobby zum Beruf zu machen. Inzwischen hatte

er einen innerbetrieblichen Lehrgang an der Betriebsakademie des Fernsehens absolviert, um seine Kenntnisse zur Kamera- und

Aufnahmetechnologie zu erweitern. Positive Resonanz fanden seine Arbeiten über Gegenden an der Ostsee beim Brockhaus Verlag

in Leipzig. Dieser wurde Hauptpartner von Hofer. Im Buchhandel erschienen mehrere Auflagen

dieser Bildbände. Begleiter seiner Reisen waren neben seiner Lebensgefährtin auch Freunde

und Bekannte, wie z.B. Uwe Steinweg und Wolfram Taubert. Bei umfangreicheren Planungen

engagierte er sogar Mitarbeiter des Fernsehstudios Halle. Seine Arbeiten wurden in diesen

Jahren nicht nur im Fernsehen, sondern auch in wissenschaftlichen Fachkreisen bekannt. So

begleitete er als Kameramann unter anderem Exkursionen von Wissenschaftlern der Martin-

Luther-Universität Halle in die Mongolei. Diese und andere Reiseberichte liefen dann im Ersten

Programm des DDR-Fernsehens und im Bayrischen Fernsehen. Bei einem Klassentreffen im

Jahr 1986 im Dölauer „Café Hartmann“, dem heutigen Waldhotel, berichtete er seinen

ehemaligen Mitschülern noch von seinen weiteren Projekten. Eine Planung, die er nicht mehr

umsetzten konnte. Bei den üblichen Vorbereitungen und einer damit verbundenen Fahrt nach

Berlin wurde er im Januar 1987 Opfer eines Verkehrsunfalles. Dieser ereignete sich auf der

Autobahn in der Nähe von Dessau. Der zu dieser Zeit mit Frau Andrea und Söhnen Thilo und

Falk in Lieskau wohnende Klaus-Jürgen Hofer verstarb im Alter von 45 Jahren noch am

Unfallort.

Werke:

Haustiere, VEB Postreiter Verlag Halle 1978

Im Donaudelta, Verlag: VEB F.A. Brockhaus Verlag, Leipzig, c. 1979.

Ein Jahr in Masuren, 1.Auflage VEB F.A. Brockhaus Verlag Leipzig, DDR, 1981

Zauberfalter, Bilderbuch Mitautor Winfried Völlger, VEB Postreiter Verlag Halle 1981

Haustierkinder, VEB Postreiter Verlag Halle 1982

Rügen – Bilder einer Insel, Verlag VEB F.A. Brockhaus Verlag Leipzig DDR , 1985

Fischland, Darss, Zingst, VEB F.A. Brockhaus Verlag Leipzig DDR , 1986

Reiseberichte:

Mongolische Landschaften, 1986, sechsteiliger Reisebericht Erstausstrahlung 02.08.1986 im TV-DDR

Das Donaudelta, Tierfilm für den Deutschen Fernsehfunk der DDR

Auf Biberfang am Bulgan-Gol - Impressionen einer Expedition im Land der Jurten

Serienproduktionen für das Fernsehen:

Königsfischer Eisvogel, 1978

Auf den Spuren des Elbe-Bibers, 1979

Faszination Donaudelta Teil 1, 1979

Faszination Donaudelta Teil 2, 1979

Faszination Donaudelta Teil 3, 1980

Naturschutzgebiete unserer Heimat – Teil 1 Niederungen zwischen Brandenburg und mittlerer Elbe 1981

Naturschutzgebiete unserer Heimat – Teil 3 In den Wäldern der Mecklenburger Seenplatte, 1981

Heimat zwischen Meer und Gebirge - In der Aue der Mittleren Elbe, 1981

Im schönsten Tal des Pamir Teile 1-3, 1981-1985

Einzelbeiträge in Sendungen wie Tierparkteletreff, Der gefilmte Brehm, Rendezvous mit Tieren oder Waidmannsheil

Sonstige Veröffentlichungen:

Seine Bilder findet man in verschiedenen Fachzeitschriften oder Veröffentlichungen.

Beispiele sind die Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt,

Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt. Landschaftsraum Elbe,

Bilderpräsentationen der „Preußen-Mediathek“ (https://youtu.be/dq74gLiEo8s) u.a. mehr.

Quellen:

1)

Mitteldeutsche Zeitung, 04.03.2019

2)

www.artechock.de/dokfestival/2001/programm/ddr.htm

Bildnachweis:

Foto 1, 5, 6

Archiv Uwe Steinweg

Foto 2, 3

Archiv ElviraTroll

Foto 4

Archiv Werner Thum

Ein besonderer Dank für die umfangreichen Informationen zum Leben von Klaus-Jürgen Hofer gilt Renate Pforte, Elvira Troll,

Gunther Beck, Uwe Steinweg, Werner Thum und Wolfram Taubert.

Bernd Wolfermann, Januar 2020

Foto 1

Foto 2: 1.Klasse, Jahrgang 1948 der Dölauer Schule

Klaus-Jürgen Hofer links, stehend

Foto 3: 8.Klasse im Jahr1956 vor der Dölauer Schule

Klaus-Jürgen Hofer, hintere Reihe, 3.von links

Foto 4

Siegermedaille

von

Klaus-Jürgen

Hofer

Bezirksmeister-

schaft

in der Staffel 1967

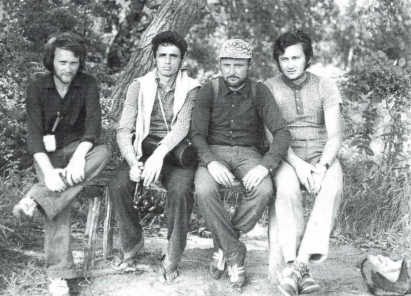

Foto 5: Klaus-Jürgen Hofer (l.) mit Begleiter Uwe

Steinweg (3.v.l) und rumänischen Freunden

1974 im Donaudelta

Foto 6

Karl-Heinz Hartmann

11.01.1935 – 17.10.2006

Kommt

man

mit

Einwohnern

eines

Ortes

über

Geschichte

und

Menschen

ins

Gespräch,

so

wird

oft

über

ein

sogenanntes

„Urgestein“

geredet.

Um

es

vorweg

zu

nehmen,

ein

Solches

war

Karl-Heinz

Hartmann.

In

seinen

71

Lebensjahren

engagierte

er

sich

viele

Jahre

ehrenamtlich

und

selbstlos

für

das kulturelle Leben in Dölau.

1935

wurde

er

in

dem

1927

von

seinen

Eltern

gebautem

Haus

im

Heideweg

geboren.

Er

wuchs

in

Dölau

auf

und

besuchte

hier

die

Schule.

„Kalle

war

ein

guter

Kamerad,

frei

von

Hinterhältigkeit

und

Intrige,

pfiffig,

ideenreich

und

fast

immer

gut

gelaunt“,

charakterisierte

ihn

sein

Freund

und

Mitschüler

Klaus

Uhrbach.

Wie

in

dieser

Zeit

üblich,

hieß

es

dann

mit

Abschluss

der

8.Klasse

eine

passende

Lehrstelle

zu

finden.

Mit

14

Jahren

begann

er

eine

Lehre

im

RAW

(Reichsbahn-

Ausbesserungs-Werk)

Halle.

Als

Lokschlosser

arbeitete

er

nicht

lange.

Eine

Werbeaktion

der

Bahn

für

Heizer

von

Dampflokomotiven

war

für

den

jungen

Karl-Heinz

Hartmann

die

Gelegenheit

in

den

Führerstand

einer

dieser

großen

Dampf-

maschinen

zu

gelangen.

Er

sagte

zu

und

begann

als

Lokhelfer

auf

einer

dieser

Lokomotiven.

Es

sollte

für

ihn

eine

Tätigkeit

auf

Lebenszeit

werden.

Seine

Liebe

zur

Bahn

forderte

ihn

heraus.

Er

wollte

nicht

nur

als

Heizer

im

Führerstand

tätig

sein,

sondern

eine

Lok

selbst

führen.

Nach

Probezeit

und

Qualifikation

konnte

er

seinen

Traum

als

Lokführer

verwirklichen.

In

den

folgenden

Jahren

beherrschte

er

die

Technik

der

Diesel-,

als

auch

der

Elektroloks.

Als

er

sich

zum

Gruppenlokführer

qualifizierte,

hatte

er

regelmäßige

Arbeitstage

und

somit

mehr

Zeit

für

seine

zweite

Leidenschaft,

die

Musik.

Er

spielte

zwar

Akkordeon,

fühlte

sich

jedoch

zu

der

aufkommenden

Unterhaltungsart

des

Schallplattenunterhalters,

abgekürzt

SPU,

hingezogen

(im

englischen:

disc

jockey,

Kurzform:

DJ;

in

der

DDR

hieß

es

„staatlich

geprüften

Schallplattenunterhalter“).

Karl-Heinz

Hartmann

absolvierte

einen

Eignungstest

und

einen

Grundlehrgang

mit

anschließender

staatlicher

Prüfung

bei

dem

dafür

zuständigen

Kreis-

bzw.

Stadtkabinett

für

Kulturarbeit.

Als

„staatlich

geprüfter

Schallplattenunterhalter“

durfte

er

nun

öffentlich

Tonträger

abspielen,

musste

jedoch

regelmäßig

an

Weiterbildungsveranstaltungen

teilnehmen,

um

seine

Lizenz

zu

behalten.

Die

höchste

Einstufung

legte

er

1980

ab.

Zum

Einsatz

kam

er

hauptsächlich

am

Wochenende.

Im

„Café

am

Heiderand“,

im

Dölauer

Sprachgebrauch

„Café

Hartmann“

(der

Besitzer

Wilhelm

Hartmann

war

nur

ein

Namensvetter),

sorgte

Karl-Heinz

Hartmann

für

die

musikalische

Umrahmung

der

Tanzveranstaltungen.

Nachdem

sein

Cousin

Horst

Hartmann

1977

das

von

der

HO

erworbene

Restaurant

als

Leiter

führte,

setzte

er

die

musikalische

Unterhaltung

fort.

1978

trat

er

dem

Verkehrssicherheitsaktiv

bei

und

übernahm

den

Bereich

Kultur.

Mit

seinen

Veranstaltungen

sorgte

damals

das

Verkehrssicherheitsaktiv

für

kulturelle

Höhepunkte

in

Dölau

(von

Tanzveranstaltungen

bis

Rentnerfahrten).

Die

Organisation

lag

mit

in

den

Händen

von

Kalle,

wie

er

von

seinen

Freunden

und

Mitstreitern

kurz

genannt

wurde.

Um

das

Kulturleben

reicher

zu

gestalten,

regte

er

beim

Wohnbezirksausschuss

der

„Nationalen

Front“

1)

in

Dölau

die

Gründung

eines

„Klubs

der

Werktätigen“

an.

Als

Leiter

diesen

Klubs

bereitete

er

die

Wiederbelebung

der

früheren

Heidefeste

im

„Heidekrug“

vor.

Schon

1982

fand

in

Dölau

das

1.Heidefest

statt.

Die

Heidefeste

wurden

in

den

Folgejahren

über

die

Ortsgrenze

Dölaus

bekannt

und

erfreuten

sich

großer

Beliebtheit.

2)

Im

Umfeld

von

Dölau

gab

es

bereits

seit

Jahrzenten

einige

Karnevalvereine.

Dieses

Metier

begeisterte

Kalle

so

sehr,

dass

er

auch

in

Dölau

die

Gründung

eines

Karnevalvereins

anregte.

Dazu

konnte

er

die

Mitglieder

des

Verkehrssicherheitsaktivs

überzeugen.

„Die

Mitglieder

des

Verkehrssicherheitsaktivs

bildeten

dann

auch

den

Kern

des

ersten

Elferrates

unter

Leitung

seines

Präsidenten

Karl-Heinz

Hartmann.“

3)

Der

„Carnevals

Club

Blau-Silber

Dölau

e.V.“

war

wohl

sein

Lieblingskind.

Hier

engagierte

er

sich aufopferungsvoll bis zu seinem Tod.

Erwähnenswert

ist

auch

die

Periode

um

1990.

Mit

dem

Beitritt

der

DDR

zur

BRD

wurden

die

gesellschaftlichen

Strukturen

vollständig

verändert.

Der

„Klub

der

Werktätigen“

musste

aufgelöst

werden.

Um

einen

zukünftigen

Träger

für

die

kulturelle

Arbeit

in

Dölau

zu

haben,

gründete

Karl-Heinz

Hartmann

am

10.08.1990

den

„Heimatverein

Dölau“, dessen Vorsitz er ebenfalls übernahm.

Mit

seinem

Tod

im

Jahre

2006

verlor

Dölau

einen

Menschen,

der

nicht

das

Private

in

den

Vordergrund

stellte,

sondern

immer

für andere zur Verfügung stand und versuchte seinen Mitmenschen frohe und unterhaltsame Stunden zu verschaffen.

(B.W., Jan. 2018)

1)

Die „Nationale Front“ war ein Zusammenschluss aller Parteien und Massenorganisationen in der DDR mit örtlichen

Strukturen

2)

Weitere Informationen über den „Klub der Werktätigen“ finden man in Nr.10 der „Dölauer Hefte“ (Dölauer Vereine)

3)

Zitat aus „Dölauer Vereine“, S.195 (Dölauer Heft Nr. 10)

Foto der Klasse von Karl-Heinz Hartmann im

Frühjahr 1949

***

Karl-Heinz Hartmann

mit seiner

„Disko am Heiderand“

Karl-Heinz Hartmann mit Klaus

Zimmermann in den 80er Jahren

***

Dr. Jörg-Thomas Wissenbach

geboren am 11. Januar 1955

Wenn

Dölauerinnen

oder

Dölauer

in

einem

Plausch

zufällig

auf

die

Geschichte

ihres

Ortes zu sprechen kommen, fällt unweigerlich an einer Stelle auch der Name

Dr.

Wissenbach.

Seinen

Namen

verbinden

die

EinwohnerInnen

unseres

Stadtteils

in

erster

Linie

mit

den

„Dölauer

Heften“

und

den

im

Waldhotel

oder

im

Gemeindehaus

stattgefundenen Vorträgen über die Historie Dölaus.

Dr.

Wissenbach,

geboren

am

11.

Januar

1955

in

Halle,

wuchs

im

Paulusviertel

auf,

hat

in

Halle

sein

Abitur

gemacht,

studiert

und

anschließend

im

internationalen

Wirtschaftsrecht

promoviert.

Für

dieses

Fachgebiet

war

er

von

1984

bis

1987

als

Dozent

in

Angola

und

hat

anschließend

eine

Habilitationsschrift

zur

internationalen

Atomhaftung

vorgelegt.

Durch

die

Abwicklung

der

Sektion

Staats-

und

Rechtswissenschaften

der

Martin-Luther-Universität

Halle-Wittenberg

musste

sich

Dr.

Wissenbach

neue

Betätigungsfelder

suchen.

Seit

1992

ist

er

als

Rechtsanwalt

in

eigener

Kanzlei

tätig

und

hat

bei

den

verschiedensten

Bildungseinrichtungen

als

Dozent

gewirkt.

Im

Dezember

1993

eröffnete

er

in

einem

von

ihm

sanierten

Haus

in

Dölau

seine

Anwaltskanzlei

und

engagierte

sich

als

Herausgeber

der

Festzeitung

zum

100.

Gründungsjubiläum

der

Freiwilligen

Feuerwehr

Dölau

im

Jahr

2005

und

als

Organisator

der

Festzeitung

zum

30.

Jubiläum

des

Dölauer

Carnevalsvereins

„Blau-Silber“

im

Jahr

2010.

Sein

Interesse

an

der

Dölauer

Heimatgeschichte

wurde

durch

sein

Bemühen

geweckt,

im

Jahr

2010

eine

Chronik

der

verschiedenen

gewerblichen

Nutzungen

seines

Hauses

in

der

Franz-Mehring-Straße

vorzulegen.

Bei

der

Suche

nach

Bildern

aus

der

Entstehungszeit

1910

bei

Nachbarn

erfuhr

er

viele

Details

zur

überaus

wechselvollen

Geschichte

der

früheren

Kirchstraße

und

hat

die

Geschichte

seines

Hauses

auf

diese

das

Hut-

und

Kopftuchviertel

in

Dölau

verbindende

Straße

erweitert.

Die

Vorstellung

dieser

A4-Broschüre

im

Waldhotel

und

in

der

Kirchgemeinde

stieß

auf

derart

großes

Interesse,

dass

die

Idee

geboren

wurde, auch weitere Themenbereiche in Dölau in Heftform vorzustellen.

Auf

seine

Initiative

kam

es

am

09.12.2011

zum

ersten

Treffen

von

Hobbyhistorikern

aus

Dölau

und

dem

Umfeld

(ehemalige

Dölauer).

Hier

präsentierte

er

die

Idee

über

die

Schaffung

einer

Publikationsreihe.

Dieser

konzipierten

Reihe

legte

er

schließlich

12

Themen

zu

Grunde.

Für

jedes

Heft gelang es ihm Fachleute und Autoren zu gewinnen.

Jeweils

im

Frühjahr

und

im

Herbst

der

Jahre

2012

bis

2017

wurde

dann

ein

neues

Dölauer

Heft

veröffentlicht

und

in

jeweils

dem

Thema

angemessener

Form

in

Lichtbildervorträgen

vorgestellt.

Die

dabei

erforderlichen

Requisiten

sowie

die

Schaufenstergestaltung

im

Waldhotel

hat

er

zeitaufwändig

selber

gebaut.

Speziell

die

alteingesessenen

Dölauer

wissen

es

zu

würdigen,

dass

mit

dieser

Heftreihe

die

gerade

noch

erreichbaren

Erinnerungen,

aber

auch

Dokumente

zur

Dölauer

Heimatgeschichte

gesammelt

und

veröffentlicht

werden

konnten.

Als

Ehrenmitglied

der

Freiwilligen

Feuerwehr

sorgt

Dr.

Wissenbach

bei

jeder

Versammlung

für

einen

kulturellen

Beitrag.

Bei

sogenannten

Nachtwächterrundgängen

hat

er

Interessenten

die

Schul-

oder

Landwirtschaftsgeschichte

von

Dölau

vorgestellt

oder

zusammen

mit

dem

Landesheimatbund

Führungen

durch

die

Dölauer

Kirchen

oder

die

Dölauer

Heide

mitgestaltet.

Auch

in

den nächsten Jahren will er sich für den Ortsteil engagieren.

Halle, im Februar 2018

***

Prof. Dr.-Ing. habil. Hans Dresig

31.Januar 1937 - 25.April 2018

Wenn wir in unserer Serie „Dölauer*innen“ Personen vorstellen, die in unserem Ort geboren

wurden oder hier gelebt haben, so gehört auch Prof. Dr.-Ing. habil. Hans Dresig dazu.

Er war einer der bekanntesten Maschinenbauingenieure und Fachmann auf dem Gebiet der

Maschinendynamik. Am 31.01.1937 erblickte er in Dölau das Licht der Welt.

Seine Eltern waren Marie Emmi Dresig, geb. am 17. 9. 1903 in Dölau und Max Erich Dresig,

geb. am 4. 5. 1903 in Bronkow, Stellmachermeister aus Halle.

Marie Emmi, geborene Arndt, arbeitete als Blumenbinderin bis zu ihrer Heirat (27. 2. 1936

in Dölau) in der familiären Gärtnerei der Lettiner Straße 38 (heute Elbestraße), die von ihrem

Bruder Walter Arndt geführt wurde. Dieses Familienunternehmen wurde um ca. 1900 von

Friedrich Arndt gegründet.

Nach der Hochzeit von Emmi Arndt und Erich Dresig wohnte Erich einige Zeit mit in der Gärtnerei und arbeitete aber als

Stellmachermeister beim Karosserie- und Fahrzeugbau Franz Dresig, einem Verwandten der Familie. Nach der Geburt ihres

Sohnes Hans zogen sie bald nach Halle in die Krondorfer Straße 6.

Hans Dresig wuchs in den folgenden Jahren in Halle auf und kam mit

seinen Eltern nur noch zu Familientreffen nach Dölau.

Nach dem Schulabschluss bot sich für ihn die Möglichkeit an der

Arbeiter-und-Bauern-Fakultät Halle die Hochschulreife zu erlangen.

Anschließend studierte Hans Dresig von 1954 bis 1960 an der

Technischen Universität Dresden. Danach arbeitete er als

wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mechanik der

Technischen Universität Dresden und promovierte dort 1965 mit dem Thema „Ermittlung dynamischer

Belastungen an Wippdrehkranen“. Von 1965 bis 1969 war er zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter

und danach als Leiter für Forschung und Entwicklung im Kranbau Eberswalde tätig.

1970 wurde Hans Dresig als Hochschuldozent für Maschinendynamik an die Technische Hochschule

Karl-Marx-Stadt berufen. Seine Dissertation B mit dem Thema „Beitrag zur Optimierung der

Bewegungsabläufe in der Maschinendynamik“ verteidigte er 1971 an der Technischen Universität

Dresden. Während seines sechsmonatigen Zusatzstudiums 1975/1976 am Moskauer Textilinstitut knüpfte

er zahlreiche Kontakte zu russischen Fachkollegen, aus denen sich in den Folgejahren eine enge,

wissenschaftliche Zusammenarbeit entwickelte. Als Nachfolger von Professor Dr. H. Göcke wurde Hans

Dresig 1978 zum Professor für Technische Mechanik an die Technische Hochschule Karl-Marx-Stadt und

nach der politischen Wende 1992 zum Professor für Maschinendynamik/Schwingungslehre an die Technische Universität

Chemnitz berufen.

4)

Nach dem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2002 war er freiberuflich als Referent, Berater und Gutachter tätig. Von 2009 bis

2013 lehrte er als Gastprofessor an der Fakultät Maschinenbau der Landwirtschaftlichen Universität Nanjing in China.

Für sein Engagement bei der Erarbeitung von VDI-Richtlinien wurde Hans Dresig 1999 mit der Fritz-Kesselring-Ehrenmedaille

des VDI ausgezeichnet.

2)

Prof. Dr.-Ing. habil. Hans Dresig verstarb am 25. April 2018 in Auerswalde. Er hinterließ seine Ehefrau Barbara Dresig, die

Tochter Almuth und Söhne Frank und Friedmar.

Veröffentlichungen:

H. Dresig, I. I. Vulfson: Dynamik der Mechanismen, Deutscher Verlag der Wissenschaften,

Berlin 1989

H. Dresig, F. Holzweißig: Maschinendynamik, Springer-Verlag (Standardwerk

Maschinendynamik)

H. Dresig, A. Fidlin: Schwingungen mechanischer Antriebssysteme: Modellbildung,

Berechnung, Analyse, Synthese. 3. Auflage. Springer Vieweg, 2014

H. Dresig, M. Beitelschmidt: Maschinendynamik – Aufgaben und Beispiele. 2. Auflage.

Springer Vieweg, 2017

Quellen:

1) Adressbuch Halle (Saale) 1941, Seite I-061

2) https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Dresig

3) Fotos: Barbara Dresig

4) Nachruf des Instituts für Mechanik und Thermodynamik der Technischen Universität Chemnitz, http://www.hans.dresig.de/

Auszug vom Adressbuch

Halle (Saale) 1941

1)

Eltern von

Hans Dresig

1937 in Dölau

3)

***

Dr. Helga Einsele geb. Hackmann

09. Juni 1910 – 13. Februar 2005

Wolfgang Abendroth, der erste Marxist auf einem bundesdeutschen Lehrstuhl

und Ziehvater der BRD-Linken, würdigte in seinem autobiographischen

Gesprächsprotokoll "Ein Leben in der Arbeiterbewegung" (Frankfurt/M. 1976)

Einsele als "die hervorragende Spezialistin für einen humanen Strafvollzug".

Sie stand für Emanzipation, Humanisierung des Strafvollzugs und linke Politik

jenseits der Parteiraison. Ihre Lebensgeschichte ist zugleich ein Zeitdokument, in

dem die Geschichte des demokratischen Sozialismus in Deutschland, als Teil

einer Jahrhundertbilanz, mit eingegangen ist.

1)

In Dölau am 9. Juni 1910 geboren, wohnte Helga Einsele in den ersten

Kinderjahren mit ihren Eltern Frieda und Dr. Friedrich Hackmann in der

Kirchstraße 9 (heute Franz-Mehring-Straße). Registriert ist ihre Taufe in den

Unterlagen der evangelischen Gemeinde Dölau am 01. September 1910.

2)

Ihr Vater, der vom 01.10.1908 an den Franckeschen Stiftungen in Halle/Saale

unterrichtete, wurde durch den Kriegsdienst 1914 aus seiner Lehrtätigkeit herausgerissen.

Als er am 01.10.1918 die Stelle als Direktor des Makensengymnasiums in Torgau übernehmen konnte, verlegte die vierköpfige

Familie ihren Wohnsitz hierher. Bereits fünf Jahre später am bot man dem Familienvater die Stelle eines Oberstudiendirektor am

Johanneum Lüneburg an. Dort besuchte sie wie ihre Schwester Erdmuthe (ebenfalls am 19.02.1913 in Dölau geboren) das

Johanneum, eines der ältesten Gymnasien in Deutschland. Beide Mädchen sollten später in Hessen Karriere machten: Als Erdmuthe

Falkenberg wurde die eine Leiterin des Landesjugendamtes Hessen, als Helga Einsele die andere Leiterin der hessischen

Strafvollzugsanstalt für Frauen. Beide wurden bundesweit bekannt als Reformerinnen - des Jugendwohlfahrtsrechts bzw. des

Strafvollzugsrechts.

Helga und Erdmute wuchsen in einem bürgerlich-demokratisch gesinnten Elternhaus auf. Ihre Mutter war schon sehr früh in der

Frauen-Emanzipationsbewegung tätig. Der Vater war 1914 als konservativ-patriotischer Bürger in den Krieg gezogen und kehrte aus

ihm als liberaler Republikaner zurück. Dahin hatte ihn nicht nur das im Krieg erlebte mörderische Grauen gebracht, sondern ebenso

sehr der hierarchisch-bürokratische Stumpfsinn des Militärapparats. Friedrich Hackmann ließ an seinem Gymnasium stets die

schwarz-rot-goldene Fahne hissen, gegen den Widerstand der Mehrheit seines Kollegiums, die auf Schwarz-Weiß-Rot standen.

Hackmann wurde konsequenterweise als einer der ersten höheren Beamten 1933 von den Nazis in Lüneburg "aus dem Schuldienst

entfernt". Zu seinen Schülern gehörte übrigens ein späterer Oberbürgermeister Frankfurt am Mains: Werner Bockelmann. Der

Rausschmiss Friedrich Hackmanns wurde zusätzlich mit dem "linksradikalen Engagement" seiner in Heidelberg studierenden Tochter

Helga begründet.

1)

Helga Einsele sagt von sich, sie habe sich 1930, nach "Überwindung bürgerlicher Skrupel", den sozialistischen Studentengruppen

genähert und sei dann in die SPD eingetreten. Sie wurde Mitorganisatorin antifaschistischer Kundgebungen. Bei der Wahl zum

Allgemeinen Studenten-Ausschuss kandidierte sie gegen den späteren NS-Reichsstudentenführer Gustav-Adolf Scheel.

1931 ging Helga Hackmann in die USA, interessiert allgemein am dortigen Strafvollzug und speziell an der Stellung von Frauen. Sie

war mit ihrem späteren Mann, dem Biologen Wilhelm Einsele, nach New York gegangen. Der hatte ein Stipendium an der Columbia

University erhalten; in New York heirateten die beiden. Helga schrieb in New York an ihrer Doktorarbeit, die von dem Nachfolger

Radbruchs in Heidelberg Engelhard übernommen worden war. Als beide nach der "Machtergreifung" nach Deutschland

zurückkehrten, mussten sie sich mehr schlecht als recht durchschlagen, bis Wilhelm Einsele eine adäquate wissenschaftliche

Tätigkeit aufnehmen konnte. Ihre Tochter Nele wurde 1941 in Berlin geboren, wo Eltern und Schwester lebten.

Zurückgekehrt nach Deutschland, ernannte 1947 der legendäre Ministerpräsidenten des roten Hessens, Georg August Zinn, Helga

Einsele zur Leiterin des Frauengefängnisses in Frankfurt-Preungesheim, wo sie 28 Jahre "Einblick hatte in schlimmes Lebenselend",

wie sie in ihren vor zehn Jahren erschienenen Memoiren "Mein Leben mit Frauen in Haft" (Stuttgart 1995) schrieb.

Sie setzte es durch, dass die Zellen in einen menschenwürdigen Zustand gesetzt, vor allem erst einmal mit modernen hygienischen

Einrichtungen ausgestattet wurden. Sie führte Therapie- und Selbsthilfegruppen im Gefängnis ein, lange bevor diese Ansätze breite

Anerkennung fanden. Zu ihren Reformen gehörte, dass Beamte die Gefangenen nicht duzen und dass die Frauen normale Kleidung

tragen durften; jede bekam außerdem eine für sie zuständige Sozialarbeiterin. Durch eine niedrigere Rückfälligenquote erregte

Einseles Ansatz überregional Aufmerksamkeit. Vorbildlich wirkte vor allem das von ihr institutionalisierte Mutter-Kind-Haus, mit dem

sie vermied, dass Kleinkinder und eingesperrte Mütter auseinandergerissen wurden.

Dabei musste sie zugleich heftigen, politisch-ideologisch fixierten Widerständen gegen diese Humanisierung des Strafvollzugs

begegnen. Doch es wurde ihr auch Hilfe bei ihrer Arbeit zuteil. Vor allem der damalige Hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer,

der unermüdlich bis zu seinem Tod für eine demokratische Justiz und die Verfolgung von Naziverbrechen kämpfte, stand ihr zur Seite.

(Als juristische Kampfgefährtin des Initiators des berühmten Frankfurter Auschwitzprozesses, überlieferte sie Bauers Ausspruch:

"Wenn ich mein Büro verlasse, fühle ich mich wie im feindlichen Ausland.") Unterstützung kam außerdem von einer kleinen Gruppe

von Strafverteidigern, die eine radikal republikanische, sozialdemokratische oder sozialistische Vergangenheit hatten.

Jenseits ihres Fachgebiets und Berufs war Einsele engagiert in den politischen Auseinandersetzungen der Republik. In Frankfurt trat

sie erst 1953 wieder in die SPD ein, dann aber keineswegs beschränkt auf eine formale Mitgliedschaft. In Frankfurt begann, mit der

Rückkehr deutscher Hochschullehrer, vor allem aus der amerikanischen Emigration, für die intellektuellen Linken und den inzwischen

gegründeten Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) eine kritische Auseinandersetzung mit der nach dem Krieg schnell sich

erholenden, westdeutschen, kapitalistischen Gesellschaft.

Als im November 1959 in der Stadthalle von Bad Godesberg die SPD die Weichen für ihren weiteren Weg stellte, gab es 16 Stimmen

gegen das dann so genannte "Godesberger Programm", in dem erstmals von Sozialisierung und Arbeiterklasse nicht einmal mehr die

Rede war - eine der Gegenstimmen kam von der Frankfurter Delegierten Einsele.

Anfang der sechziger Jahre wurde der SDS, aus dem die 68-iger Bewegung hervorging, als zu linkslastig aus der SPD verdrängt.

Einsele gehörte zusammen mit anderen undogmatischen Linken wie den Hochschullehrern Abendroth, Ossip K. Flechtheim oder

Heydorn zu den Gründern der Sozialistischen Fördergemeinschaften für den SDS, auf welche die SPD mit Unvereinbarkeitsbeschluß

und Parteiausschluss reagierte:

Einsele wirkte über ihren Beruf hinaus nach 1962 politisch weiter. So half sie französischen Deserteuren, die vor dem Einsatz in

Algerien geflohen waren, unterstützte Ostermärsche und bemühte sich um die Demokratisierung des Rechtsystems.

Auch 1975, nach ihrer Pensionierung, verließ Einsele keineswegs die politische Bühne. Neben ihrer mehrjährigen Tätigkeit als

Honorarprofessorin für Kriminologie an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am

Main und Fachautorin, galt ihr weiterhin ungebrochenes Interesse einer weltweiten Friedenspolitik. Als "demokratische Sozialistin", so

ihr Anspruch, beteiligte sie sich an den Auseinandersetzungen über die neuen Mittelstreckenraketen (SS-20 im Osten, Pershing-2 im

Westen) Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre. In Mutlangen bei der Pershing-Depotblockade (zusammen u.a. mit Heinrich

Böll, Helmut Gollwitzer und Walter Jens) wurde die Siebzigjährige von der Polizei abgeführt.

1969 wurde sie erste Fritz-Bauer-Preisträgerin. Andere Ehrungen kamen hinzu: darunter 1976 den Humanitären Preis der deutschen

Freimaurer

4)

,das Land Hessen ehrte sie mit der Wilhelm-Leuschner-Medaille, sie war Tony-Sender-Preisträgerin der Stadt Frankfurt

1992 (Tony Sender war bis 1933 Frankfurter Reichstags-Abgeordnete der SPD und eine weit über Deutschlands Grenzen hinaus

bekannte Frauen- und Sozialrechtlerin) und noch im März 2002 wurde sie an der Fachhochschule Potsdam als Vorkämpferin für einen

humanisierten Strafvollzug in Deutschland geehrt.

Zu ihrem 80. Geburtstag hatte Helga Einsele sich für viele Lobreden, die mitunter wie Nachrufe zu Lebzeiten klangen, freundlich

bedankt und dabei angemerkt: "Und nun will ich Ihnen noch etwas sehr persönliches verraten". Pause. "Ich möchte", sagte sie, "noch

eine ganze Weile da sein. Denn ich bin neugierig, wie es weitergeht." Verschont von schweren Krankheiten, bis zuletzt geistig rege

und nicht nur mit Leserbriefen noch die Öffentlichkeit suchend, starb Helga Einsele am 13.02.2005 94-jährig in einem Krankenhaus in

Frankfurt am Main.

1)

Veröffentlichungen:

-

Frauen im Strafvollzug. Rowohlt, Reinbek 1985, ISBN 3-499-14855-2 (zusammen mit Gisela Rothe)

-

Frauen im Strafvollzug . Auf der Suche nach etwas, das besser ist als Strafe.

Helga EINSELE & Gisela ROTHE Rowohlt Taschenbuch, 1982, Taschenbuch ISBN: 3499148552

-